La lenta emergencia del algoritmo

Hay un sesgo cognitivo que nos empuja a ver consoladoras constelaciones que articulan nuestra experiencia. Que existan o no… es algo con lo que deben pelearse los filósofos. Todo lo que organiza la interpretación de la vida reduce la confusión; lo malo es que también induce al esquematismo y abre camino al dogma.

Hace un tiempo, se planteó a los científicos del mundo una encuesta en la que debían elegir por votación la teoría más influyente de la historia; salió ganador Darwin. En opinión de los votantes, ninguna otra aclara tantas cosas. Tenemos el darwinismo del mundo biológico, el social, el neuronal e, incluso, el del omnipresente y muy cacareado algoritmo de hoy: sólo las buśquedas que se adaptan a un mayor número de peticiones se posicionan bien.

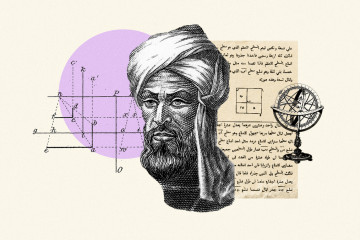

El algoritmo siempre ha estado ahí gobernando ¿todo? Su nombre procede de un topónimo persa: Khwarezm. En castellano, es Corasmia o Jorasmia, una región al sur del agonizante mar de Aral.

Allí pudo haber nacido en el siglo VIII uno de los mejores matemáticos de la historia; transcribo su nombre: Abu Abdallah Muḥammad Ibn Mūsā Al-Jwarizmī. O lo que es lo mismo: «Mohamed, padre de Abdallah e hijo de Moisés, originario de Coresmia«. Uno de sus muchos intereses –la lista completa, de ser fiable, revela una curiosidad voraz– fue la aritmética indoarábiga, a la que dedicó un tratado que sólo subsiste en dos traducciones medievales (una de ellas fue hecha en 1133 por Juan Hispalense, de la Escuela de Toledo; sin embargo, la primera representación europea de este sistema aparece en el Codex Vigilanus, escrito en Albelda, La Rioja). En ella muestra un revolucionario sistema de notación posicional en base diez que incorpora el cero. Esta herramienta sustituyó con ventaja al ábaco que, desde época grecolatina, se usaba (la notación por medio de letras no permitía un cálculo posicional mecanizado y rápido). No se piense, sin embargo, que esto ocurrió rápidamente: ¡en Europa no se generalizaron hasta el siglo XVI!

De su probable lugar de nacimiento sale algoritmo («secuencia codificada de operaciones»). Este tipo de flujo empieza a parecerme el torrente sanguíneo en el cual vivimos creyendo que somos libres. No, ahora no voy a soltar una perorata: «¡El neoliberalismo nos maneja a través de los BIG DATA!» ¿Que los gobiernos, las leyes que regulan la convivencia y la moral que nos guía son convenientes ficciones que BIG DATA permiten? Quizá.

Lo que ahora me fascina es algo menos militante (lo otro lo reservo para cuando esté en un bar, cerveza en mano, y me posea un cansino heterónimo llamado «Che de Barra«). Hablo de esas bandadas de estorninos o bancos de anchoas que se mueven como dirigidos por una mente colectiva: está dispersa en todos y cada uno de los animales pero es una. ¿Santísima Trinidad multiplicada? Quien lo ha visto sabe de qué hablo y entiende la fascinación que produce. Hay algo bello e impresionante en esos cientos o, incluso, miles de seres que realizan de forma aparentemente espontánea la coreografía más fluida y compleja. El individuo alcanza un nivel superior al precio de borrarse.

Una especie de efecto dominó vertiginoso provocado por un estímulo ajeno a la bandada o el banco dispara una reacción en cadena que se comunica a todos los ejemplares. La eficacia de este algoritmo consiste en que puede originarse en cualquier lugar de esa masa líquida y en que es muy veloz porque no requiere que cada individuo procese de forma compleja e independiente ninguna información, sólo hay que replicar la reacción del pájaro o pez contiguo. Parece ser que, incluso las células cancerígenas, al repartirse en una metástasis, podrían funcionar así.

Un comportamiento eficaz y perfectamente adaptado en el que nadie piensa y que funciona automáticamente. AI avant la lettre.

Un ser humano no es un estornino, creo. Sin embargo, esto empieza a fascinar menos de lo que acojona a la masa de células que soy. Me estoy beneficiando del algoritmo y vivo a través de él de mil maneras, pero su ubicuidad se me escapa entre los dedos: ni la percibo ni la busco, me basta con que funcione. Y esa inconsciencia está haciendo que cada vez me vea más carita de anchoa en el espejo. Era y es así, pero empiezo a darme cuenta ahora. El viejo algoritmo biológico darwiniano no nos dejó vacíos: al menos, el esclavo notaba el peso de la cadena. El artificial (nacido de una inteligencia irreprochablemente biológica) ha aprendido a vivir en el silicio y me inquieta. Su salida de la gelatina gris podría ser irreversible y desencadenar un drenaje –desangramiento– de inteligencia y propósito. ¿Se viene involución? ¿Qué piensa Che de Barra de esto?

–¡Niñooooo… ponme otra cerveza, hostia, que ésta tiene agujeros, jo, jo, jo… !